3-1 階層構造意味空間モデル

ides-AZILEのエンジンであるidesにおいて採用されているモデルの一つが、階層構造意味空間モデルです。

まず、意味空間とは、ある語句とそれに対応する概念の連鎖が登録される領域のことを言います。単純な例で言うならば、あなたが発話した「私」という代名詞は、

idesの意味空間においては、あなた自身を示すインスタンス(ides-AZILEの場合は、あなたのスクリーンネームを固有表現として持つ概念)に展開されます。

また、あなたが「私は人間です。」と入力した場合、[あなた]によって示されるインスタンスは[人間]というクラスに属しているものだという事実が、[あなた]の意味空間に登録されます。

また、あなたが「人間は愚かです」と入力した場合、その論理は、あなたの意味空間に登録されます。

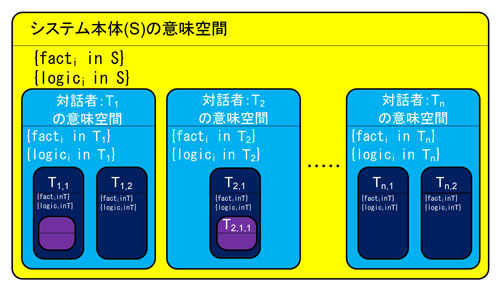

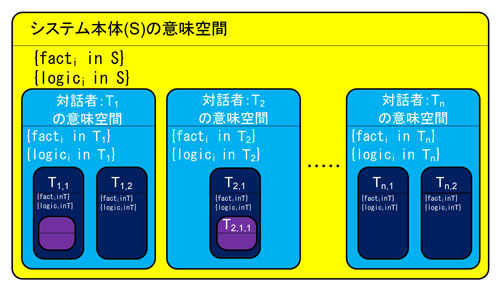

どうしてそのような処理をするのかというと、あなたが語ることは、「あなたの意味空間内での事実や論理」でしかないからです。もちろん、それらの多くは、正しいことかも知れませんし、 他の人が示す事実や論理と矛盾するものではないかも知れません。しかし、idesは、ある人Aが「人間は愚かだ」と言い、別の人Bが「人間は賢い」と言う、という状況に遭遇します。 そのとき、人Aと人Bのどちらの論理が正しいのか(もしくは、ides自身がどちらを採用すべきなのか)をidesは判定しなくてはなりません。 そのために、idesのシステムは、いったん、すべての対話者の発言を、それぞれの意味空間内に登録します。図示すると、以下のようなものになります。

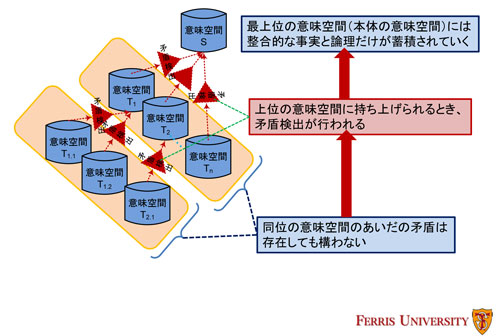

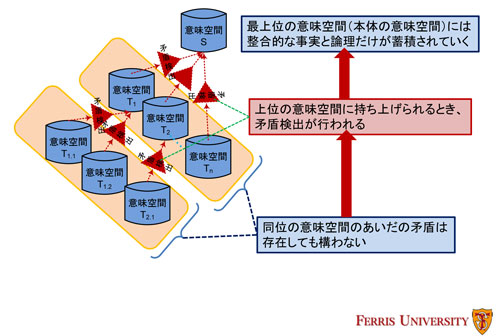

しかしながら、私たちが普通に行っているように、それぞれの意味空間において成立している事実と論理を、自分の(ides-AZILEにおいてはides自身の)意味空間内に持ち込まなくてはなりません。 この仕組みの詳細については少々面倒なので、論文を読んでもらえればと思いますが、その意図するところは理解してもらえるはずだと考えます。 私たち自然知能は、「誰か」が言ったことを鵜呑みにするわけではなく、それを「いったん、その人が言ったこと」と認識して、そののちに、他の論理や事実と照合して、 「自分の論理や事実」として自分の意味空間内にそれを構築しているはずだと考えるのが、階層構造意味空間モデルです。 その過程を図示すると、以下のようになります。

![]()

どうしてそのような処理をするのかというと、あなたが語ることは、「あなたの意味空間内での事実や論理」でしかないからです。もちろん、それらの多くは、正しいことかも知れませんし、 他の人が示す事実や論理と矛盾するものではないかも知れません。しかし、idesは、ある人Aが「人間は愚かだ」と言い、別の人Bが「人間は賢い」と言う、という状況に遭遇します。 そのとき、人Aと人Bのどちらの論理が正しいのか(もしくは、ides自身がどちらを採用すべきなのか)をidesは判定しなくてはなりません。 そのために、idesのシステムは、いったん、すべての対話者の発言を、それぞれの意味空間内に登録します。図示すると、以下のようなものになります。

しかしながら、私たちが普通に行っているように、それぞれの意味空間において成立している事実と論理を、自分の(ides-AZILEにおいてはides自身の)意味空間内に持ち込まなくてはなりません。 この仕組みの詳細については少々面倒なので、論文を読んでもらえればと思いますが、その意図するところは理解してもらえるはずだと考えます。 私たち自然知能は、「誰か」が言ったことを鵜呑みにするわけではなく、それを「いったん、その人が言ったこと」と認識して、そののちに、他の論理や事実と照合して、 「自分の論理や事実」として自分の意味空間内にそれを構築しているはずだと考えるのが、階層構造意味空間モデルです。 その過程を図示すると、以下のようになります。